全国多地国家A级景点暑期免门票 包括厦门鼓浪屿主要景区、青岛崂山风景区等

6月19日,厦门市文化和旅游局发布消息,即日起至8月31日,8家收费国有A级景区对市民、游客实行免门票开放,包括鼓浪屿上的主要景区。北京青

观看前注意事项:

本文以少女前线设定集内容为模板,本质为架空二次创作,与现实事件无关。已得到原作者转载发布授权。

(相关资料图)

(相关资料图)

正文:

2030年5月24日23:30,美国海军陆战队于成田机场降落,全副武装的士兵开赴东京并包围了世田谷区的东京都保护区行动总部。行动指挥官宣告了日本政府决议,并发出最后通牒:6小时内全体联合国遭迹署工作人员必须到横田空军基地集合,否则将不会容许任何飞机从日本本岛离开。随后,美军切断了各个保护区部门的通讯后,分别派出部队向各个部门的工作人员下达了同样的最后通牒。25日0时,处于北海道的日本内阁向日本全境广播公告,宣布遗迹署“危及本国的和平和安全”。而实际上,早在30分钟前,津轻海峡海底隧道就已经被爆破,通往北海道的陆地交通也被切断。0点30分,在日本的授权下,美国第三舰队开始封锁津轻海峡和北海道周边海域,从水路前往北海道也变成了不可能的事情。

......

通边署撤离12小时后,首先遭到攻击的是新宿区的车站。作为东京最大的交通枢纽,且捞有地下购物中心扩建的库房,它理所应当地成为了兵家必争之地。在击溃了数个团体后,一个以大阪幸存者为主的关西团体夺取了关西幸存者诸派系的控制权,并准备向关东幸存者集中的千代田区和江东区进军。

惨烈的战斗在东京站爆发,粗略估计有近20万青壮年男性参与了这场多个派系的血腥混战。这座见证日本进入近代化的建筑几乎差点见证了东京的彻底毁灭。3天内,近一万人在这里丧命,而冲突尚没有减缓的迹象。

————《北兰岛事件调查报告》雷德尔.阿尔伯特.罗克萨特

——————————————

血腥的“大崩溃”已经结束近四年,昔日断壁残垣的本州看上去终于从北兰岛事件的无尽创伤中缓慢走了出来。当日本国战时政府誓师北伐后,美军和札幌政府在奥羽军阀的求助下最终摧毁了“分裂主义者”的攻势,一个从不平静的自治体最终在谈判桌上拼凑而成。每当回忆起这场惨败,曾经的“战时首相”,如今的临时自治政府首脑兼南方最大军阀江田敏夫就感到愤怒和屈辱,在那段日子里,他目睹一个个并肩作战的同志牺牲、一片片恢复秩序的国土重陷混乱,万幸于南方的民众仍然支持他,美军在愈加坚决的抵抗下选择保全自身,战士们虽不情不愿,但还是坐上了那张谈判桌——至少比彻底毁灭要好。

全面停火的几年里,虽然许多地方仍然动乱,但作为前战时政府大本营的关东地区正默不作声地舔舐着自己的伤口。生产不断恢复,军制逐步革新,从西方运来的新装备也让战士们自信于已不是曾经那支在轰炸和装甲突击下溃不成军的队伍,一支重新步入现代化的军队无疑是战胜伪政权的最佳利刃。江田敏夫正在等待一个恰当的时机,当联军和札幌政府不再把目光朝向南方,当本州的割据势力被枪炮和纸笔一个个扫除干净,当整个议会都在认真聆听他的声音,他将再次打出复国的旗帜,带领民众解救破碎的祖国。

——————————————

阿武偎攻势,2032年夏

2032年初,北方的札幌政府正深陷俄国内战的泥潭,美军也因为内战双方争夺远东核武的行为介入了当地混乱的局势,他们对列岛南方局势的关注减少了许多。此时江田内阁带领下的战时政府恰好在数年鏖战中取得了重大突破,将割裂关东平原的各路叛军逐入深山,虽然这最终导致了照友山区自治领的崩溃,但同时也让战时政府拥看了前所未有的兵力富余。为了尽快统一本州岛,战时政府武装力量总司令坂西政彦在首相江田敏夫的授意下开始着手计划一次大规模的攻势,借此希望取得对其他本州割据势力的决定性胜利,至开春时,攻势的目标选定为仙台的奥州重建政府。

由于多种因素的共同影响,这场攻势的发动时间远比计划的要早。第一波进攻,即小径行动在6月8日展开,战时政府的两个集团军(包含了七个军或乡十军)在近150公里的战线上发动了进攻。此次会战分为四个阶段,目标是摧毁奥州方面在南方部署的军队,并在敌动员前将战线推进到仙台平原和米泽盆地,一举摧毁奥州重建政府,以此获得对本州岛其他割据政权的绝对优势。攻势在初期取得了不错的进展,两个集团军很快突破边境的防线并摧毁了南方的奥州军,随后军队一路向北推进攻占了阿武隈河谷,但此时这些军队已经在远超计划的战斗中疲倦,最终没能抵达仙台城,而夏末时美军的介入更使得两军攻守之势易位。虽然各部激烈的抵抗使美军放弃了进军关东的计划,但战时政府也无力再战,双方最终在秋季停火并进行谈判,这次会议最终促成了全列岛的停火。

1:船舶技师,海军内河舟艇部队,郡山市

和日本国其他的武装力量一样,海上自卫队在北兰岛事件中遭受了严重的打击,而随后“大崩溃”带来的混乱更是让它“名存实亡”,幸存的舰队全数撤往北海道,而大量技术设备、物资储备、基地、港口和人员则被遗弃在列岛各处。当江田敏夫的战时政府在东京与其它割据势力和武装组织鏖战不休时,东京湾上脆弱的水上运输线路几乎是他们与城市圈外飞地沟通的唯一方式,为保护这条生命通道,江田敏夫募集了一批海员和军人作为未来水上武装的基础,并最终选定年青的前海自军官新井修一郎领导相关的建设和作战工作。

走马上任后,新井修一郎开始尝试发展“海军”的内河作战舰艇,为了在河流、运河和湾区内实施机动作战,他参考了“特别顾问”刘子夫的建议,利用搜集到的重武器,仿效越南战争中的美军内河作战舰艇专门建造或改装了部分小型舰艇,编成内河作战舰队投入战斗。实战证明这些吃水浅且能够在狭窄水道里机动的轻型舰艇完全能够胜任船队护航、水上巡逻、物资运输、人员输送和近岸火力支援等任务,并进一步地得到了战时政府的支持。后来,海军内河舟艇部队在新井修一郎的领导下继续设计研制了多种类型的内河作战舰艇,这些专用舰艇和海军陆战单位一齐编为了“海军第一突击师团”,下辖三个联队,他们因此得到了“褐水海军’的知名称呼。

在阿武隈攻势中,第一突击师团的第二联队在陆军第一军的指挥下投入了战斗,他们通过公铁路系统将小型舰艇运输到阿武隈河,并顺流而下配合陆军作战,美军介入后,这些舰艇被限制在阿武隈河狭窄的水系中,大多被空军或炮兵击沉:但幸存的水兵和陆战队员并没有撤离战场,他们随即和增援而来的剩下两个联队一起参与了数次拦截美军“特遣队”南下的阻击战,并配合后备军纪律营阻止了前线溃逃现象的进一步恶化。由于海军官兵在作战中表现优异,江田敏夫于停火后增加了海军的经费,这使得新井修一郎可以着手于修复“大崩溃”时期被遗弃的军港和部分战舰,海军突击师团也得到了相应的扩编。

上图的这位海军船舶技师穿着仿海上自卫队时期军装的迷彩工作服。这样的服装一般配发给水兵,但他们每个人都只能得到一套免费的制式服装,日后他们要么自己去修补已有的制服要么需要从军需官那里去买替换的新品,当然,水兵在晋升的同时也可以得到一身免费的新制服。对于此时的战时政府海军而言,这种迷彩工作服就是他们的作战服和作训服,二者的分离大致从33年才开始逐步推行,而礼服等“非必须制服”则要到2035年才逐渐配发给军官和士官,且只有夏季礼服一种样式。早期海军版迷彩工作服会缝制上表明持有者军衔的斜条纹臂章和兵种章,但这位海军技师的制服上并不存在前两者,这表明他很可能是在2032年春季的扩军时期被征召入伍。此外,他还装备了一只三一式工具包,由于成本原因,它的装备数量较小且几乎只在海军和空军的影像资料里出现过。

2:民兵中士,第十六乡土师,东茨城郡

内战最开始的数年中,军事经验丰富的前自卫队成员遭到极大的稀释,警察虽有一定战斗能力,但他们的首要职责是内部维稳。在这种情况下,民兵成为了日常作战的主力。

以江田敏夫的战时政府为例,它以“乡土师”作为战役单位。一般来说,每支乡土师内部均有一支常备的骨干单位,其成员一般在参加过多次作战的老练民兵中择优选定,这支常备军足以满足内战中长期的低烈度冲突时间。而当乡土师为大规模作战预备时,临时动员的民兵才会逐渐填充进师编制。在动员阶段,后方通常以籍贯或住址来征召这些战时民兵,并尽可能按照上述条件将他们安排进同一个乡土联队,这是提高凝聚力的有效法子,但即使如此,能完整参与一场中高烈度战役的乡土联队也是鲜有的。因此,武装力量总司令坂西政彦参考凡尔登战役中法军的师级轮换作战机制:每个乡土联队只需要完成一段时间的战斗任务,便可调离建制撤回后方进行修整补充,战事由其他预备的动员联队接替:倘若因战况紧急需要延缓轮换,那就必须要加强该部的补给与增员力度,以防止战线崩溃的发生。

这套体系在内战前三年的战斗中经受住了考验,但当阿武偎攻势开始,面对受美军训练的奥州家乡军甚至干涉战争的美军“特遣队”时,它的缺陷开始不断涌现,这促使各方割据势力在攻势后均开始了不同程度的现代化改革,提高常备军在武装力量中的比例。当内战以列岛再次统一而结束时,民兵依旧广泛存在,但他们不再是作战主力了。

上图的这位中士穿着着典型的民兵服饰:合身的自家上衣搭配社区配发的平战两用迷彩裤,装备着联队配发的头盔背包,苏制Y带(携带4个弹匣包和1个手榴弹包)和AKMS突击步枪。他右臂上的袖章是动员机构为每位民兵配发的身份袖标,其由左到右、自上而下显示了士兵的籍贯、住址、国籍、番号、驻地和军衔,性质与各国正规军的狗牌类似。非战时期间,处于服役中的民兵必须将袖标中标明信息的一面展现,以供执勤单位核验,作战时,民兵则可将它翻面,让迷彩部分发挥它的效用,而当其主人阵亡后,他的战友们会将袖标带走以供后方证明。此外,我们还可以观察到另一些有趣地方,例如其军裤与背包上迷彩的严重差异。尽管仿制苏联30型“麻袋包”的民兵携行具在30年秋就已经开始生产,但这个背包的迷彩无疑是空军守备部队的,毫无疑问,这得归结于后方对军备生产、调度的严重混乱。同时,中士的头盔也不同与其他民兵一样为改进型布罗迪头盔,而是一顶加装了额外装甲版的 Ssh-68头盔,二次俄国革命中远东的白俄兵工厂曾生产了大量该型号头盔,战后流入日本列岛的成品也不在少数,但后勤处更愿意将它们优先分配给常备军。考虑到这顶钢盔看上去略微臃肿,他也许是厌倦了小作坊冲压制作的劣质品,并最终在一个倒霉蛋的遗骸旁寻得了它。

3:突击队队员,铁道机动部队,福岛市

以东京都为核心的关东城市群曾是日本国的中心,也是战时政府诞生和壮大的地方,但后者从未能完全掌控这座城市--它太庞大了。为了能在复杂的城市战环境中争取更多的主动权江田敏夫等人在30年的夏季就开始尝试控制城市群的主要交通线路,这其中又以环城高速公路、主干道和铁路系统最为重要,而铁道机动部队就是在这种特殊环境中组建起来的军队。

相比于充斥着车辆残骸和瓦砾的公路系统,城市群内的铁路系统则要通畅得多。“大崩溃”刚开始时,一些有心人士就已经着手利用铁路线:要么是通过它逃离这个地狱,要么则利用它在城市内更加顺畅的机动,但受限于燃料的匮乏,列车这种交通工具并没有被各路武装广泛的运用。不过,当战时政府在10月肃清东京站附近的武装力量时,情况已经有了很大的变化一一战时政府控制了千叶具的油气工业,很快,搭载着机枪和火炮的武装列车开始在关东的铁路网上咆哮,这些可移动的堡垒沿着铁路线将整个城市群进行了粗糙的分割,许多声势壮大的武装团体由于缺少重武器而被迫分裂或者放弃部分控制区。而为了加固这些“锁链”,战时政府逐步在铁路线周边建设了诸多岗哨和据点,一支在“线与面”中作战的军队也逐步组建完成。

作为这一时期建军的重点,铁道机动部队的成员在前自卫队的步兵、技术兵种和乡土军的骨干单位中择优选拔,他们装备了此时所能搜集到的最好武器,主要任务是巡逻、“清扫”铁路沿线和支援友军作战。其常备军的性质则使成员能够脱产进行更多的战备训练,其战斗力大大超过了平战结合的乡土军,这使得铁道机动部队在城市群的鏖战中十分活跃且战功卓著这同样反过来让战时政府更加重视这只军队,将它作为武装力量里一支王牌来建设。

但任何一支军队都有它不适应的环境或时代,如果不及时转型,血的教训在所难免。作为战时政府的精锐,铁道军也参与了阿武隈攻势,当陆军和乡土军撕开奥州军南部边界线的防御后,铁道机动部队搭乘着装甲列车越过敌人的溃军一路向北突击,配合一些先前成功渗透的突击队攻占了沿线的车站,桥梁,交汇处等设施并依托列车建立据点,据说甚至有一列装甲列车还曾尝试攻占仙台火车站,在后续部队攻占阿武隐河谷后,铁道军的任务是维护战区铁路线的安全并为前线的友军提供火力支援,当美军南下介入后,他们又被命令坚守各交通枢纽或进行殿后作战,这使得铁道机动部队蒙受了非常惨重的损失,北上的装甲列车也几平全部被击毁。战役后期,幸存的铁道军成员作为步兵和炮兵继续着顽强的作战,但铁轨上扭曲的列车残骸已经无言地指明这一军种的命运。列岛停火后,曾经功勋卓著的铁道机动部队最终解散,铁道军各部则作为骨干力量充入陆军单位,钢铁巨兽的时代结束了。

上图的这位突击队队员的装备极具“大崩溃”时期的特色:作战服和突击步枪是自卫队装备,头盔和背心产自俄罗斯,而手枪套和护膝则来自驻日美军遗留的战备仓库。日本本土的军事工业已经在“大崩溃”中支离破碎,战时政府恢复了一些工厂的修械能力,武器自产则因为资源和技术设备的缺失而进展缓慢。在最初的时候,他们的装备通常来源于前自卫队的遗产晚一些则是来自海外的朝械 俄械和中械,直至2032年全列岛停火后,武器装备自产的项目才略有气色,但这些武器也不可避免的带有浓厚的东方风格。作为城市战时期的精锐力量,铁道机动部队拥有不亚于陆军正规军的单兵装备,但由于特殊的时代背景,他们也无法彻底的规范武器装具,这给后勒造成的压力是巨大的,唯一能让后方保陪人品欣尉的一点大概就是这些突击队大多伴随列车参战,他们不需要冒着穿越战区的风险运送弹药,只要把补给送到列车基地就算完成任务。

标签:

6月19日,厦门市文化和旅游局发布消息,即日起至8月31日,8家收费国有A级景区对市民、游客实行免门票开放,包括鼓浪屿上的主要景区。北京青

图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在

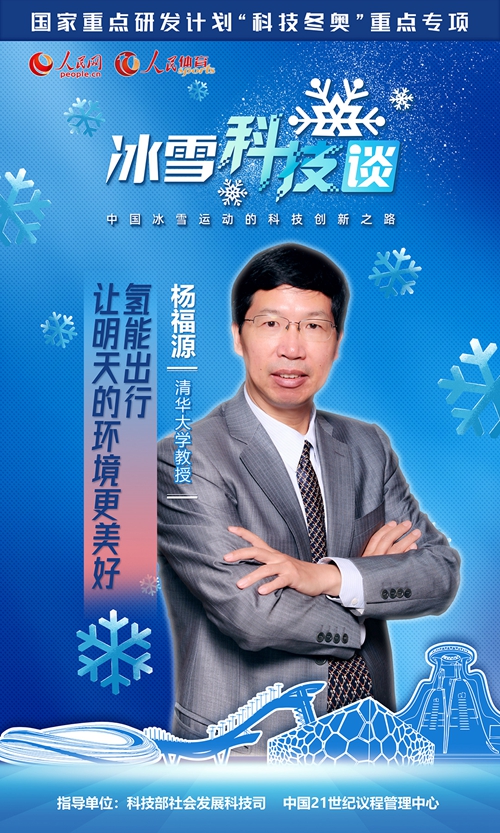

2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展

游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市

新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,

正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰

2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装

[ 相关新闻 ]